المحور الأول (1) مشروعية الدولة وغاياتها | مفهوم الدولة | مجزوءة السياسة

المحور الأول (1) مشروعية الدولة وغاياتها

تقديم إشكالي لمحور | مشروعية الدولة وغاياتها

إذا كانت الدولة ضرورة اجتماعية وسياسية لتنظيم حياة الفرد والجماعة وإدارة الشأن العام للمجتمع وتدبيره، فهي في تحقيقها لهذا المسعى، تعمل على ممارسة السلطة والحكم استنادا إلى شكل من أشكال المشروعيات التي تقوم عليها في وجودها، أي المبررات والأسس التي تستند عليها الدولة في ممارستها للسلطة السياسية بالشكل الذي يقبله الأفراد والمواطنون. الشيء الذي يبرر ممارستها السياسية.

ويصور لنا التاريخ، أن الإنسان عرف نوعا من الحياة السابقة على الدولة، كما تشهد على ذلك الجماعات الإنسانية البدائية، ونتيجة لمجوعة من العوامل والظروف الاجتماعية، ظهرت الدولة في التاريخ، غير أن ظهورها لم يكن حدثا اعتباطيا، بل نتاجا لأشكال من المشروعيات، منها الدينية، والتاريخية، القوة والعنف، والديموقراطية التي ارتبطت بالعصر الحديث. ومنه يمكن التساؤل:

ما الدولة؟ ومن أين تستمد مشروعيتها في ممارسة الحكم والسلطة؟ وما الغايات التي تسعى لتحقيقها؟

أطروحة ماكس فيبر (1864–1920) Max Weber

تستمد الدولة مشروعيتها من عدة أسس:

في سياق حديثه عن أسس مشروعية الدولة، يرصد ماكس فيبر ثلاث أنواع من المشروعيات تستمد منها الدولة وجودها، وتخول لها ممارسة سلطتها السياسية: فهي إما تتأسس على التراث والعادات والتقاليد الموروثة، (سلطة الأمس الأزلي) أو تقوم على الصفات الخارقة والملهمة التي يتميز بها الزعيم أو الحاكم، وهي سلطة تجعل الرعايا يتفانون اتجاه القضايا التي يدعوا إليها بوصفه زعيما متميزا (السلطة الكاريزمية). أو تقوم على السلطة التي تفرض نفسها بواسطة الشرعية (السلطة الشرعية) التي تفوض بواسطة القانون والانتخاب وسيادة الشعب.

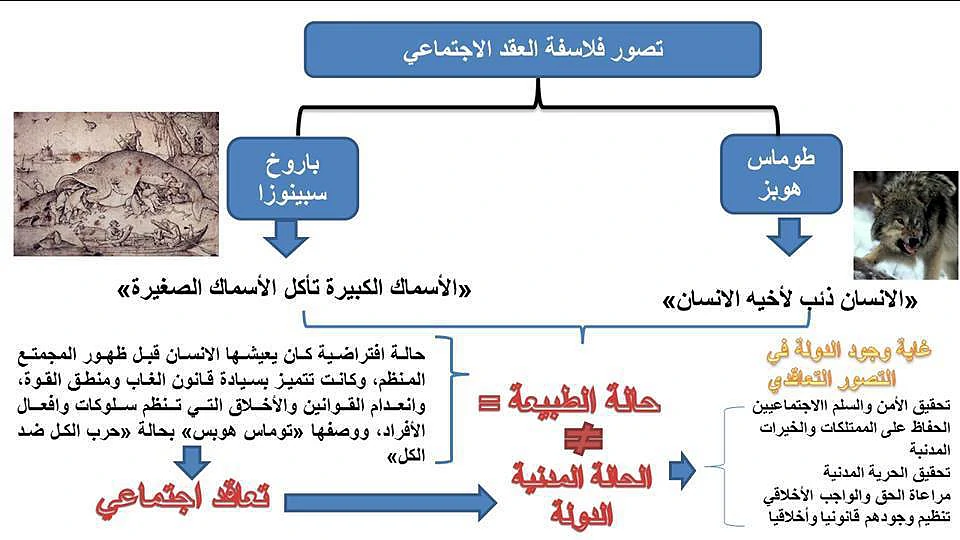

أطروحة باروخ سبينوزا (1632–1677) Baruch Spinoza

تستمد الدولة مشروعيتها من التعاقد وغايتها تحقيق الحرية:

أما بالنسبة «سبينوزا» في كتابه “رسالة في اللاهوت والسياسة” فهو يرى أن الشرط الوحيد الضروري لقيام الدولة هو أن تنبع سلطة إصدار القرار من تفويض الجماعة، أي أن الدولة تستمد مشروعيتها من فكرة «التعاقد الاجتماعي» الذي يعبر عن الإرادة الجماعية في ترسيخ قيم الحرية، وبالتالي فالغاية السامية من تأسيس الدولة ليست هي السيادة أو إرهاب الناس وتخويفهم، وجعلهم يعيشون تحت سيطرة العنف والهيمنة، وإنما هي تحريرهم من الخوف وجعلهم يعيشون في جو من الطمأنينة والسلم والأمن الإجتماعي، بحيث يحتفظون قدر المستطاع بحقهم الطبيعي في الحياة والعمل دون إلحاق الضرر بالغير، ولترسيخ مبدأ الحريات، يتطلب أن يتنازلوا عن العنف وعن العمل بالميولات الطبيعية.

أطروحة توماس هوبز (1588 – 1679) Thomas Hobbes

تستمد الدولة مشروعيتها من العقد الاجتماعي وغايتها تحقيق السلم والأمن الاجتماعي:

يرى الفيلسوف الانجليزي T.Hobbes (1588-1679) “توماس هوبز” أنه قبل قيام الدولة، كان الانسان يعيش حالة الطبيعة، وهي حالة تميزت بحق القوة وسيادة العنف وحرب الكل ضد الكل، والعمل وفق قانون الغاب، فكان البقاء للأقوى. وللحفاظ على البقاء تنازل الانسان عن الميولات الطبيعية الغريزية وعمل طبقا لمقتضيات العقل ،

حيث عمل على تأسيس مجتمع يقوم على “عقد جتماعي” ترعاه الدولة ، حيث يتنازل الأفراد عن جميع حقوقهم، وفي مقدمتها حق القوة لصالح الدولة التي يقوم على رأسها حاكم قوي يملك جميع الصلاحيات ويحافظ على أمن وسلامة الأفراد، وبهذا المعنى فالدولة وسيلة وليست غاية في ذاتها، تستمد مشروعيتها من الغايات التي تحققها وهي الأمن والسلم الاجتماعيين. وإذا كان Hobbes يرفض نظرية الحق الإلهي ويقول بالعقد الاجتماعي، فإنه يقدس الملكية المطلقة، فاعتبر ذلك تبريرا للاستبداد والطغيات.

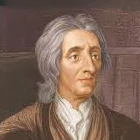

أطروحة جون لوك (1632 – 1704) John Locke

تستمد الدولة مشروعيتها من التعاقد وغايتها الحفاظ على الخيرات المدنية

في نفس السياق الذي يؤكد على فكرة العقد الاجتماعي، يرى الفيلسوف الإنجليزي ” جون لوك” أن الانسان في حالة الطبيعة كان يعمل طبقا لميولاته الفطرية، وكان يميل إلى الحرية والمساواة والأمن والسلم، ولكنه في آن واحد كان يميل نحو الكراهية والأنانية والعدوان ولتجاوز حالة الفوضى التي كانت تطفو في السطح بسبب العدوان والعنف و الكراهية، كان لابد من تجاوز حالة الطبيعة و الانتقال إلى مجتمع سياسي يقوم على تعاقد احتماعي بين الأفراد ترعاه الدولة، ويختلف لوک عن هوبر في تصوره للدولة ، فالدولة في نظره ينبغي أن يكون مجال اختصاصها هو المجال العمومي أما المجال الخصوصي فهو للأفراد كالحق في الملكية ( الاقتصاد) والحق في الاعتقاد الديني (الجانب الروحي) . هكذا يرى لوك أن الدولة وسيلة لتحقيق غايات منها تستمد مشروعيتها وهي تحقيق الصالح العام بتوفير الحرية والأمن والسلم وتطبق القانون ضمانا للحقوق.

أطروحة جون جاك روسو (1712–1778) Jean-Jacques Rousseau

تستمد الدولة مشروعيتها من الإرادة العامة

حسب “جون جاك روسو” كان الأفراد متساوين في حالة الطبيعة، ومنذ أن صار الانسان كائنا اجتماعيا، أصبح الانسان يسعى لتحقيق أغراضه الشخصية فنتج عن ذلك تفاوت واضح في الملكية الخاصة وفي الحقوق والحريات السياسية فنشب الصراع والحرب والعنف بين الأفراد، ولحل هذا الصراع، سيقرر الأفراد والجماعات بملء وعيهم وإرادتهم، تأسيس الدولة وذلك بإبرام عقد اجتماعي يُلزم الجميع بالتنازل عن حقهم في السيادة لصالح الإرادة العامة.

تتمثل” الإرادة العامة” بإرادة الأغلبية، وعلى الأقلية أن تخضع لإرادة الأغلبية، إن الإرادة العامة هي إرادة الانسان حين يتجرد عن أهوائه وأنانيته، هي إرادة كائن أخلاقي يستهدف المصلحة العامة، والشعب هو صاحب الإرادة العامة.

عندما يطيع الفرد القوانين فهو يطيع الإرادة العامة، التي هي إرادته وإرادة الجميع، وإذا ثار عليها يجب رده ولو بالقوة، إن السيادة المشروعة هي سيادة الشعب والتي تستمد مشروعيتها من ” العقد الاجتماعي” فالسيادة عنده لا تخطئ كونها تمثل إرادة مجموع الشعب.

اعتبر روسو ان الديموقراطية هي الطريقة الوحيدة الصحيحة للتعبير عن الإرادة العامة حيث يبقى المواطن محافظا بشكل دائم على ملكيته لجزء من السيادة ولا تكون القوانين صحيحة إلا إذا صدرت عن طريق “الإرادة العامة” أي بموافقة مجموع الشعب وكانت تخدم المصلحة العامة.

أطروحة هيجل (1770–1831) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

الدولة غاية ذاتها

خلافا لفلاسفة العقد الاجتماعي، يرى هيجل أن الدولة ليست وسيلة لتحقيق السلم والأمن أو الحرية، بل هي غاية في ذاتها، فهي إرادة وتاريخ وروح أمة من الأمم، إنها الغاية القصوى للمجتمع، ويميز هيجل بين المجتمع السياسي (الدولة) والمجتمع المدني، هذا الأخير هو الذي يقوم بخدمة الأفراد، أما الدولة فهي تسمو على الأفراد، ويعتبر هيجل أن النظام الملكي الدستوري، هو أفضل نظام سياسي، والملك هو رمز تاريخ الأمة، يحكم باسم القانون ولا يملك سلطة مطلقة، يرفض هيجل تأسيس الدولة على مبدأ العقد الاجتماعي، ويرى بأن القوة هي أساس قيام الدولة ويرتبط تصور هيجل للدولة بواقع ألمانيا الممزقة، فهو يرى أن وحدة ألمانيا تتحقق بالزعيم الفرد الذي يجمع بين القوة العسكرية والعبقرية الساسية.